データ駆動型社会システム研究チーム

社会に眠る未利用のビッグデータを活用し、人々の暮らしをより快適で豊かにする技術や制度を開発します。

研究テーマ

- データ駆動型DSR(Demand Side Resources)制御技術の開発

- 家庭エネルギービッグデータをAIを用いた分析技術・アルゴリズム開発

- データ駆動型デマンド・フレキシビリティ技術の開発

研究チーム長紹介/挨拶

本田 智則

産総研が蓄積してきた家庭を中心とした膨大なエネルギー消費実態データを、私たちが運用するスーパーコンピュータ・集合知解析基盤(GAMA)を用いて高度に解析し、社会の多様なニーズに応えながら、より快適で持続可能な暮らしの実現を目指します。

メンバー紹介

データ駆動型社会システム研究チームでは、社会に眠る未活用のビッグデータを活用し、人々の暮らしをより豊かで快適なものにするための技術や制度設計に関する研究を行っています。

私たちの身の回りには、スマートメータやネットワークに接続可能な家電などから生成されるデータが大量に存在しています。こうしたデータの多くは、機器の故障検知等の特定の目的に使われることはあるものの、その大部分は未活用の状態で社会の中に蓄積され続けています。そして、そのデータの中には、人々の生活様式、また、より快適な生活を実現しようとする多様な「試み」も記録されています。

データ駆動型社会システム研究チームでは、こうした未活用のデータ資源(ビッグデータ)から、ライフスタイルや意思決定過程を分析することによって、人々に負担をかけず、あるいは生活をより快適なものとしながら、温室効果ガス排出削減を実現するための技術開発や社会制度設計に関する研究を実施しています。

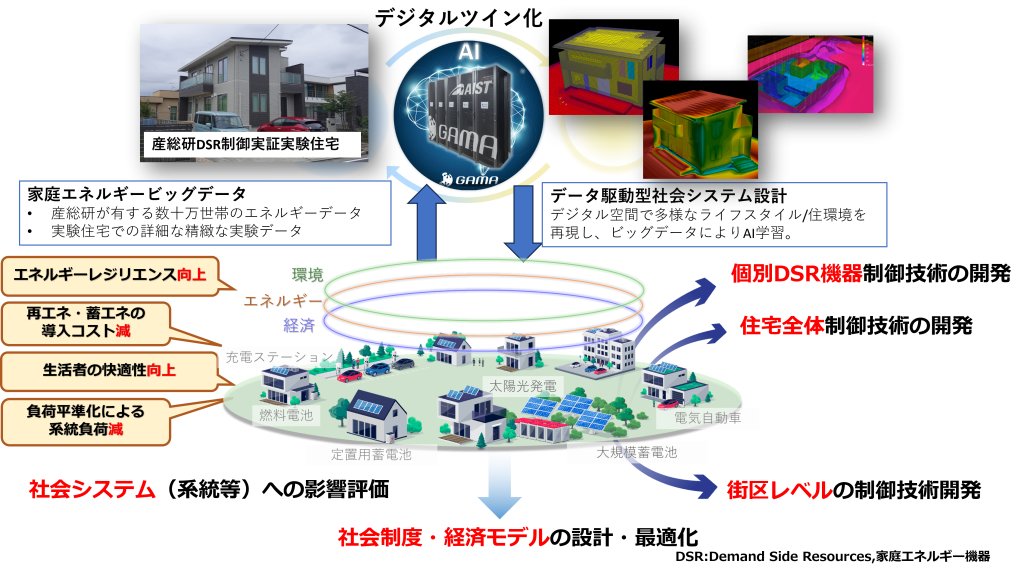

具体的には、国内の全戸に設置されているスマートメータなどのデータを解析することによって、そこに住む人の好みやライフスタイルを把握し、さらには設置されたDSR(Demand Side Resources:家庭に設置された発電・蓄電・負荷機器)を外部から制御するためのデータ駆動型制御技術の開発を進めています。データ駆動型制御技術の開発にあたっては、急速な発展を続けているAI技術やデジタルツイン技術等も用いながら研究を行っています。さらに、開発した技術が社会に普及するためには、その技術が社会に受容されることが必要です。そこで、行動経済学の知見等も利用しながら、新たな技術が社会に実装されるために必要な制度設計研究も実施しています。

データ解析を支えるスーパーコンピュータ・集合知解析基盤GAMA

社会に蓄積された膨大なビッグデータを解析し、また、AI等の最新技術により研究を進めるためには、大規模なコンピュータリソース(計算資源)が必要となります。このような計算資源として活用するため、私たちのチームでは、スーパーコンピュータ・集合知解析基盤GAMA(Gigantic Analysis platform using Modelling and AI)の運用も担当しています。GAMAは膨大なデータを蓄積し、特に大規模時系列データの解析に特化したスーパーコンピュータシステムであり、先進的な研究基盤としての役割を果たしています。

ディープデータ解析とデジタルツイン技術

ビッグデータの活用により、人々のライフスタイルや意思決定メカニズムなど多様な情報を得ることができ、新たなAIアルゴリズム開発などを大きく進展させることができます。しかし、得られた知見や開発したAIアルゴリズムに基づいて住宅に設置されたDSR等を制御していくことは容易なことではありません。ビッグデータは高い多様性を反映したデータが含まれている一方で、ノイズも多く含まれています。そのため、ビッグデータ解析結果のみから、個別のDSR制御に直接繋げることは難しいものとなっています。

こうした問題を解決するために、私たちはディープデータの活用も進めています。ディープデータとは、データの量は少ないものの、統制された環境(実験的に、様々な条件設定が可能な環境)から得られた、高精度なデータ群を指します。例えば、住宅の室内温熱環境に関するビッグデータは、その多くが室内の一点(多くの場合はエアコン設置場所)のみから得られたデータとなっています。しかし、実際の住宅では、部屋の広さ、そして部屋の用途も様々であり、単一の温度データのみから、室内の温熱環境の快適性を測ることは困難です。

そこで、私たちのチームでは統制された住宅環境として、茨城県水戸市に実証用実験住宅を整備し、実際に人々が住んでいる家からは取得が困難なディープデータの取得を実施するとともに、さらに制御対象となる蓄電池や空調機、給湯器等を外部から制御可能な状態を構築した実験住宅を整備しています。

ディープデータは高精度であるものの、ビッグデータのような多様性は有していません。そこで、ディープデータとビッグデータを融合させる手段の一つとして、私たちは住宅デジタルツインの開発も実施しています。ビッグデータから予測された結果とディープデータから得られた結果の両方をデジタル空間上に再現することで、実環境に依存しないデータ生成が可能となります。例えば、住宅の断熱性能や間取り、立地する地域などが異なる住宅をデジタル空間上にデジタルツインとして再現することで、実験住宅だけでなく、様々な住宅を想定したシミュレーションが実施可能となります。

住宅のデジタルツイン化技術とエネルギービッグデータを融合させることによって、住宅性能や間取り等が異なる多様な住宅においても、温室効果ガス排出削減を実現する可能な外部制御技術の開発が可能となります。

社会制度設計研究:データ駆動型ディマンド・フレキシビリティ研究の推進

ビッグデータやディープデータを活用して開発された技術も、社会に十分に受け入れられなければ意味がありません。開発した技術が真に温室効果ガス排出削減や人々の暮らしの向上に役立つためには、技術の社会実装が不可欠です。しかし、新技術が社会に受け入れられ普及するためには、人々の意思決定メカニズムの解明や技術に対する受容性の理解を深めるとともに、これらの研究結果に基づいた新たな社会制度設計が重要となります。

私たちのチームでは、行動経済学の知見を活用し、DSR(Demand Side Resources)制御技術の社会実装に向けた社会制度設計研究も推進しています。再生可能エネルギーの普及に伴い電力供給側の変動が増加しているものの、短時間での供給調整には限界があります。こうした背景から、需要側の柔軟なコントロール手法であるデータ駆動型ディマンド・フレキシビリティ技術の開発を進めています。特に家庭部門は総電力消費の約3割を占め、需要調整のポテンシャルが非常に高い一方で、消費者は必ずしも経済合理性のみによって行動をするわけではないため、外部制御技術と行動経済学的アプローチを組み合わせた検討が必要となります。

再生可能エネルギーの普及に伴い、電力需要調整の重要性は一層高まっています。一方、動的な電力料金(リアルタイムプライシングやTOU:Time-of-Useなど)の検討や実証も進められていますが、価格だけで消費者の行動を変容させることには限界があります。そのため、価格インセンティブに加えて外部制御や情報提供などの“自動化”を活用し、人々の負担感を軽減しつつ柔軟な需要調整を可能にする制度設計が必要です。

私たちの研究では、経済学的手法も駆使しながら、消費者の技術受容性を評価しています。こうした取り組みを通じて、ビッグデータ活用による社会受容性の高い技術開発と制度設計を両立させ、家庭部門の脱炭素化と電力安定供給という社会課題の解決に貢献していきます。

保有個人データに関する公表事項

保有個人データに関する公表事項についてはこちらをご覧ください。

関連動画