環境動態評価研究チーム

大気環境のモニタリングと都市環境シミュレーションを中心とした気候変動影響評価技術を開発しています

研究テーマ

- 大気成分の濃度・同位体の観測に基づく全球・都市・森林のCO2等物質収支と気候変動シグナルの評価

- 都市気候・建物エネルギーモデルを用いた都市環境やエネルギー需給の評価と将来予測

研究チーム長紹介/挨拶

石戸谷 重之

30年以上に及ぶ森林CO2観測をはじめとした大気成分の観測と、産総研が20年以上にわたり開発し世界有数の技術である都市気候モデルシミュレーションを中心とした研究を推進しています。これらの技術を用いて、カーボンニュートラルに向けた各種技術の実装効果の検証およびその将来予測に貢献したいと考えています。

メンバー紹介

前田 高尚

大竹 秀明

松本 信洋

青木 伸行

村山 昌平

竹田 優子

西田 雅音

武藤 勝彦

カーボンニュートラルの実現には、CO2削減技術の実装効果を検証する評価技術も重要となります。検証は、CO2削減効果に加え、削減の目的である気候変動抑制効果についても行う必要があります。当チームでは、関連する研究機関や大学等と連携しながら、多角的な評価研究を推進しています。

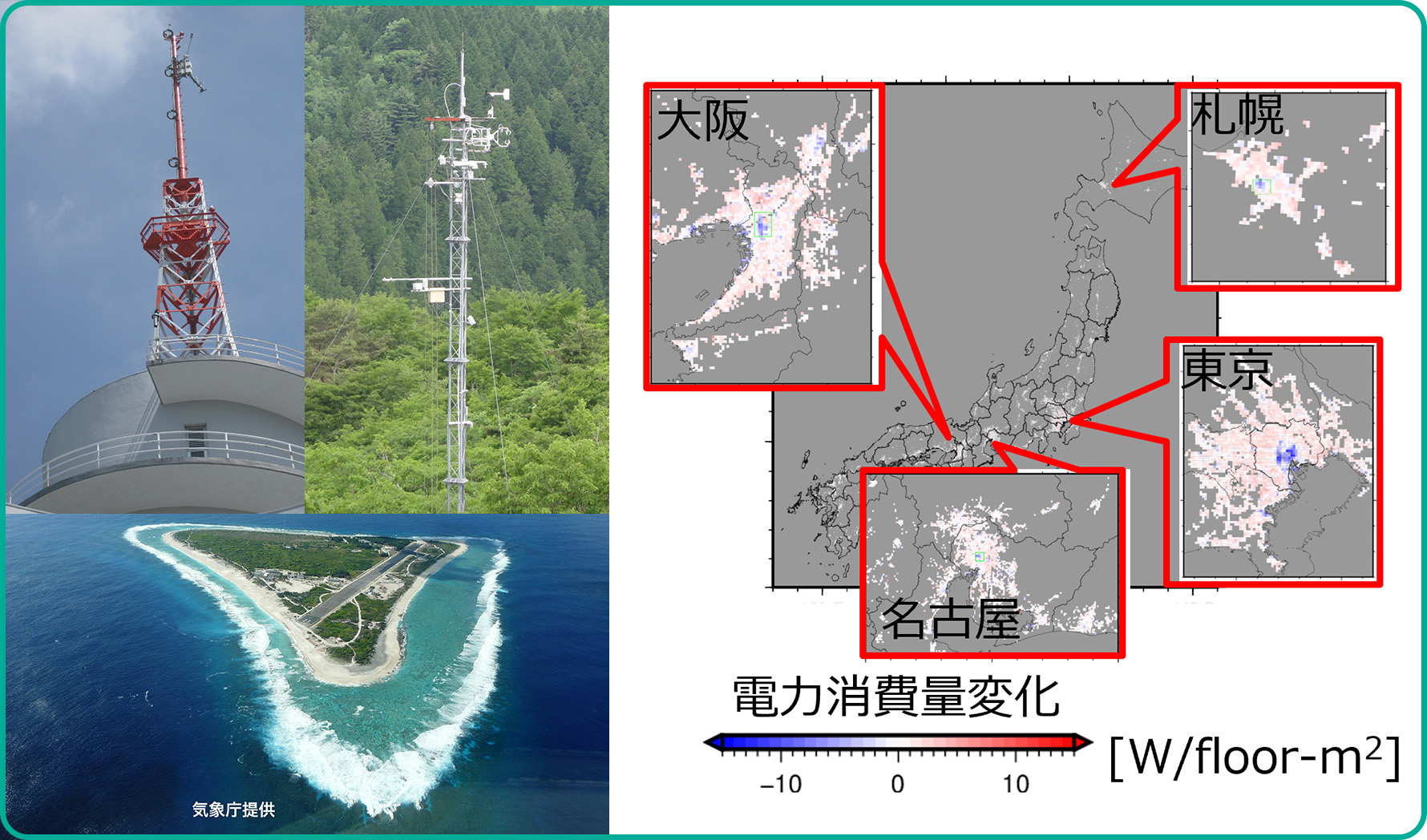

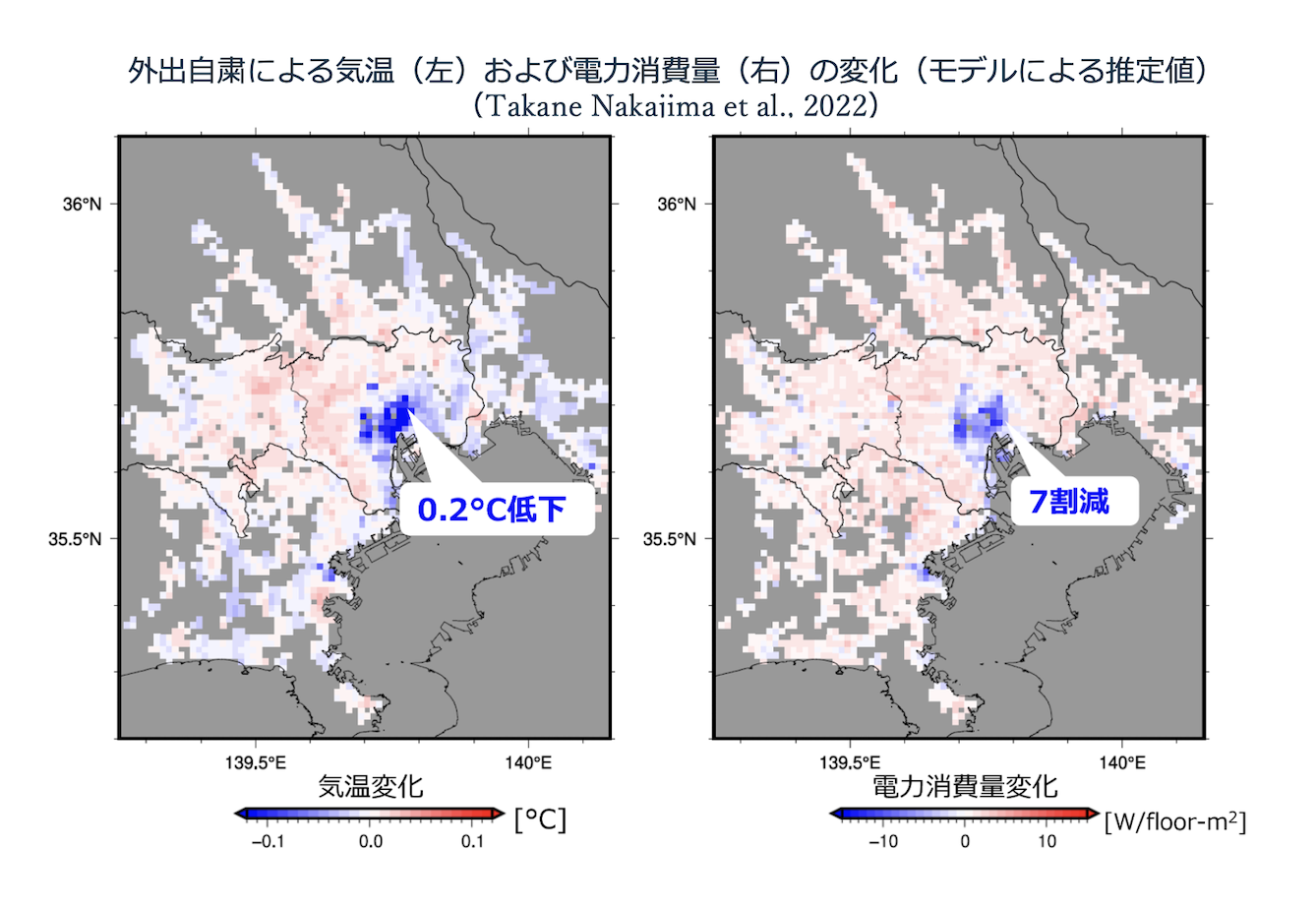

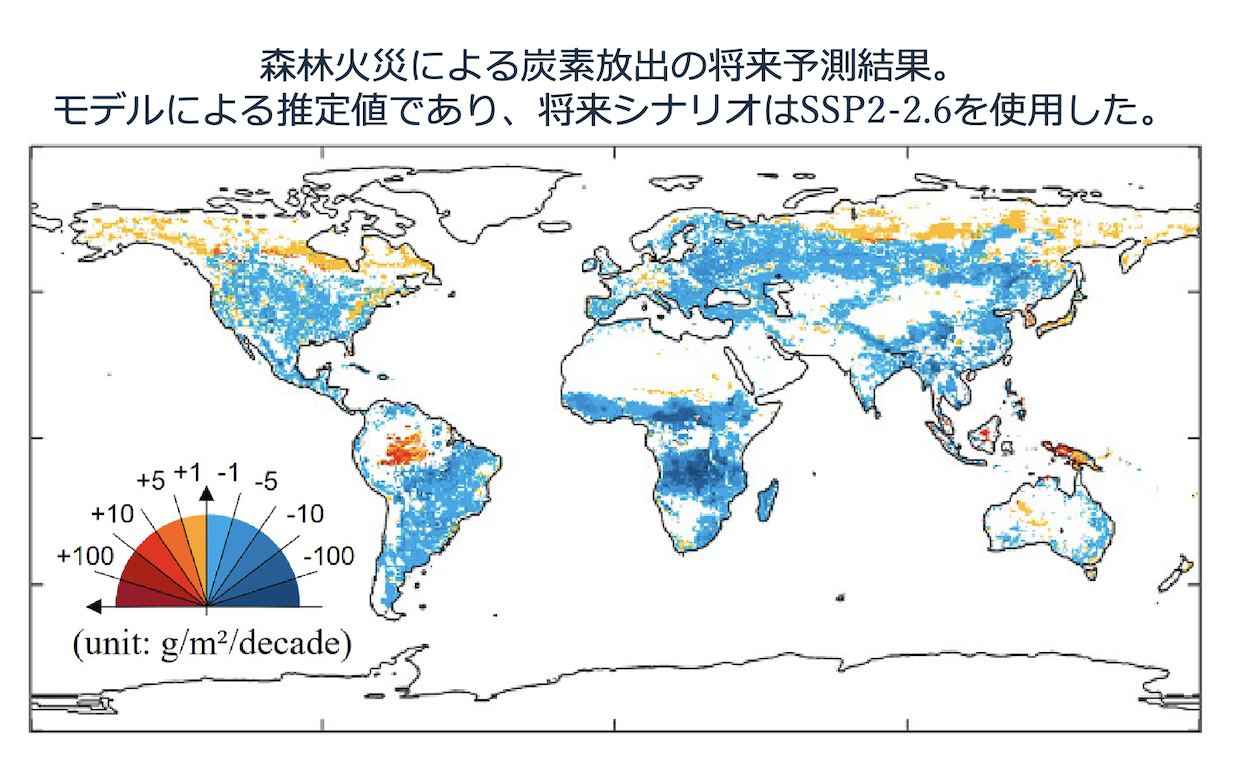

都市気候・建物エネルギーモデルの開発と応用

熱中症や冷房電力の急増等の社会問題を引き起こしている都市のヒートアイランド現象は、地球温暖化の進行によりさらに深刻化することが予想されています。この問題への効果的な対策を提示するため、産総研が開発した都市気候・建物エネルギーモデルについて、電力消費量の再現性の向上(世界最高精度)や計算の高速化による領域拡大などの改良を行い、温暖化適応策の影響評価や将来予測に応用する研究を推進しています。モデルのさらなる精緻化のため植生の寄与の実装も進めており、独自の森林火災モデルを生態系炭素収支評価に応用する新たな研究展開も行っています。

関連プレスリリース

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2020/pr20201106/pr20201106.html

https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2022/nr20220603/nr20220603.html

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20231129/pr20231129.html

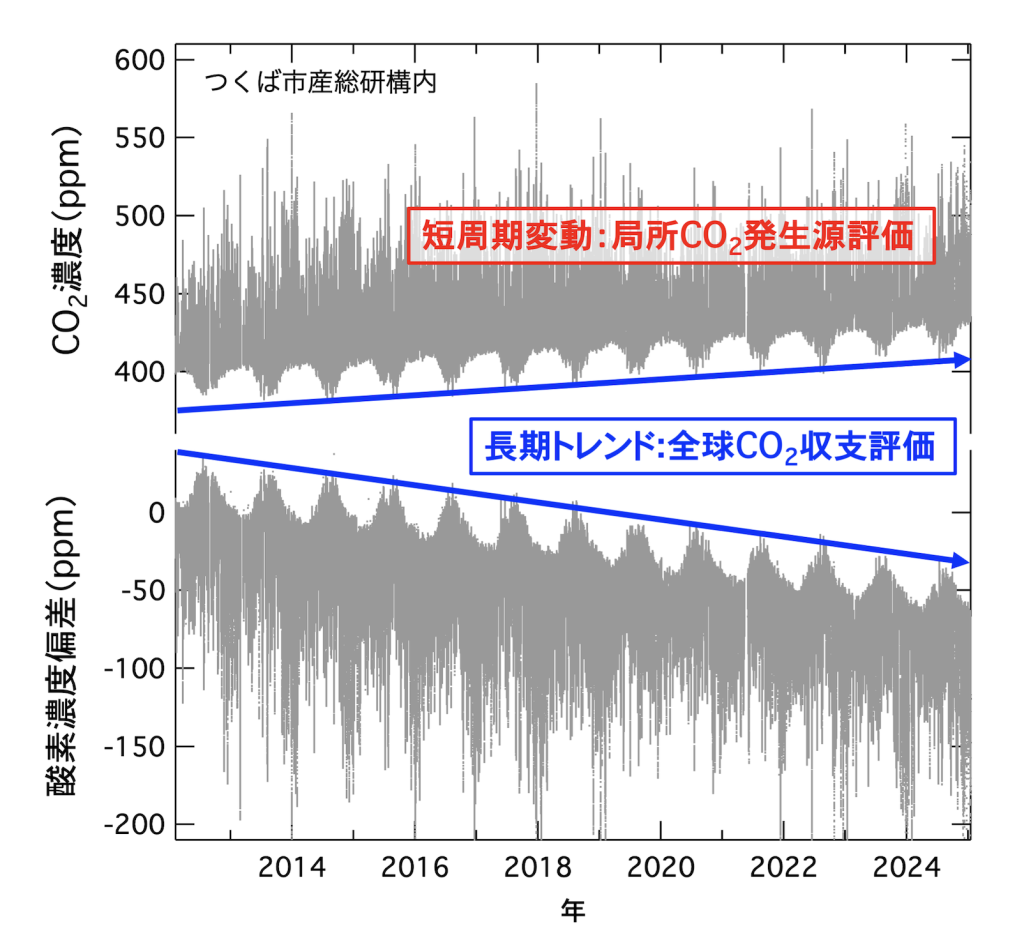

大気主成分の高精度観測による炭素・酸素循環と気候変動の評価

大気の主成分である酸素・窒素・アルゴンについて、その濃度や安定同位体比を6桁の超高精度で観測しCO2濃度とともに解析することにより、全球および局所のCO2の発生・吸収源解析や、海洋貯熱量や大気循環の変動などの気候変動シグナルの情報が得られると期待されます。これらの成分について各種の観測プラットフォームにおける長期広域観測を展開し、CO2削減技術実装効果の検証や地球温暖化の実態解明に向けた研究を推進しています。また、計量標準研究センターとの連携により世界最高精度の酸素濃度標準ガスを開発し研究コミュニティに貢献しています。

関連プレスリリースと代表大型科研費

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2020/pr20200515/pr20200515.html

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210730/pr20210730.html

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240214/pr20240214.html

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250225/pr20250225.html

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22H05006

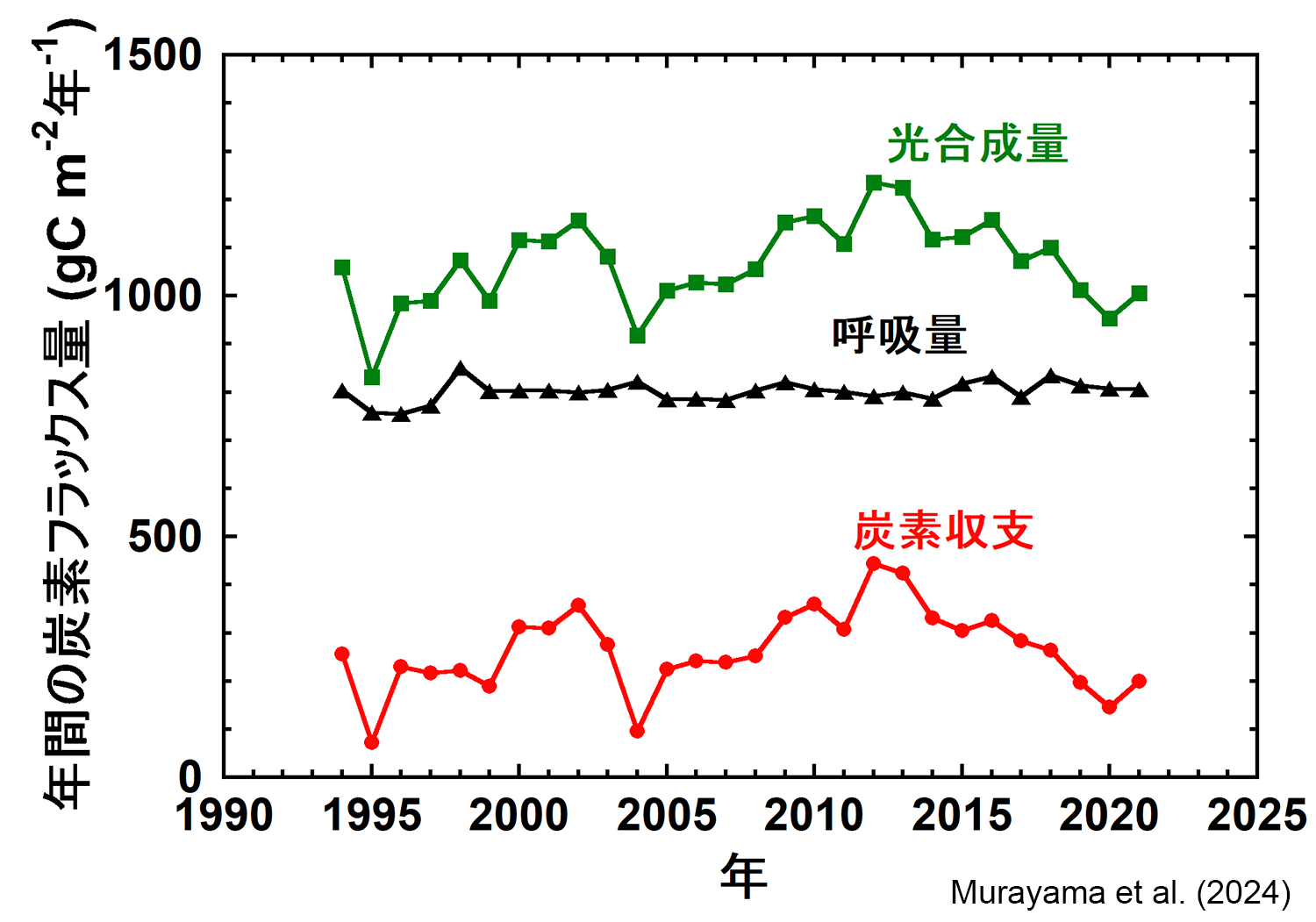

森林観測による陸域生態系の炭素固定能評価

CO2の重要な吸収源である陸域生態系のCO2固定能を、気象学・大気化学的なアプローチにより評価しています。飛騨高山の森林サイトでは、1993年から観測タワーを用いた森林生態系による正味のCO2吸収量、CO2濃度、気象要素の観測を実施し、CO2吸収量のデータはアジア域で最長、世界的にも有数の長期のものとなっています。国内のみならずタイ国の森林サイトでもCO2吸収量や気象要素の観測を実施することで、異なる気候帯での陸域生態系の気候応答を評価しています。また、安定同位体比等の観測や定点カメラ映像解析、生態学やリモートセンシングに関する研究者との連携により、当該森林におけるCO2循環の変動要因の解明に関する研究も進めています。データは観測ネットワークのデータベースに登録し広く利用されています。

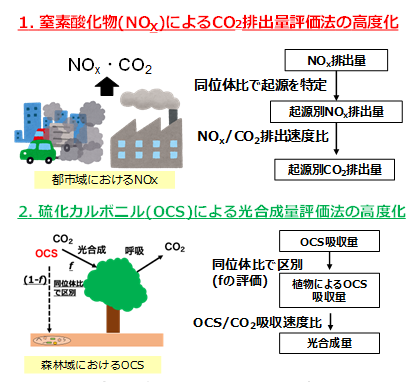

窒素酸化物・硫化カルボニル・エアロゾルの観測による炭素循環の評価

CO2と一部発生源を共有する窒素酸化物(NOX)、植物に光合成で吸収される硫化カルボニル(OCS)の濃度と安定同位体比を指標とすることで、CO2の発生源と光合成による炭素固定量の情報が得られると期待されます。現在までにこれらの分析手法を開発し、実際の観測への応用を開始しています。また、大気中の微粒子(大気エアロゾル)は健康影響や領域スケールの気候影響の観点で研究されていますが、都市での微小エアロゾル(PM2.5) の濃度上昇時はCO2の上昇を伴う場合が多く、エアロゾルとCO2それぞれの発生源解析法を相補的に使用できることが我々の研究から明らかになっています。そのため、NOX・OCS・エアロゾルの観測を新たな指標として既存の手法に融合させることで、CO2発生・吸収源解析の高度化を推進しています。

研究